Совет Сеитов: Казахстанская молодежь хорошо умеет самоорганизовываться

Zakon.kz

Zakon.kz

Молодежь составляет 40% от населения страны, а соответствующий регулирующий орган так бездумно упраздняют.

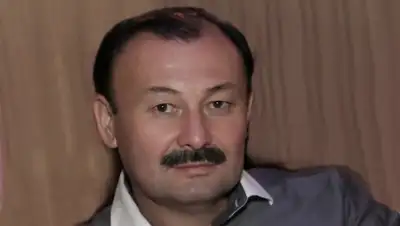

Одно в кризисных ситуациях хорошо: они всегда выявляют сильные и слабые стороны общества. Среди волонтеров, устраняющих последствия недавнего селя в Алматы, потрясающе много молодых людей, даже подростков. И ведь никакой комсомол их туда не подряжал! Удивительный уровень сознательности, правда? Об этой и многих других особенностях жизни и развития современной казахстанской молодежи мы узнали из разговора с экспертом – с Директором государственного Фонда развития молодежной политики города Алматы Сеитовым Советом Саутовичем.

-Совет Саутович, как вам наша молодежь?

-Прекрасная! Удивительно, как хорошо они умеют само-организовываться, у них талант к коллаборации по любому поводу: университетские движения, спорт, музыка, танцы, интеллектуальные игры, социальные акции и благотворительность… Плохо, конечно, что в этой связи к ним иностранные структуры проявляют больше внимания, чем наши.

-Почему?

-Не удивлюсь, если ими интересуются даже разведывательные службы, ведь умы и преданность молодых – стратегически важный ресурс. Они – наше будущее, неиссякаемый источник хороших идей и доброй воли. Нынешняя молодежь очень интересная, сообразительная, инициативная, но ей, судя по моему опыту, не хватает большой идеи и ярких личностей, за которыми они могли бы пойти. Конечно, выдающаяся личность – это дело случая, такие рождаются один на тысячу, на миллион, на поколение. Тут мы бессильны. Выдающийся талант в некоторой степени может заменить опыт, но квалифицированных кадров, которые хотят и умеют грамотно работать с молодежью у нас, увы, по пальцам можно сосчитать. Даже для формулировки и продвижения реально нужного им законопроекта нужен, как минимум, человек с определенным именем и опытом.

-Думаете, не вытянуть молодым себя за волосы, как Мюнхгаузену?

-Я вот смотрю на всех этих ребят, которые сейчас играют в КВН, участвуют в конкурсах красоты, организуют благотворительные акции, и – знаете что? Для них это – увлечение момента, студенчества. В реальности они не видят свое будущее в политике, в социальной активности. Они хотят сесть в коммерческую структуру, работать с 9 до 6, получать хорошую зарплату и не вспоминать о работе на выходных. Есть правда еще такие, которые «видят», но хотят, чтобы их сразу в кресло министра посадили, но это, сами понимаете, не вариант. Говорю же, им не хватает идеологической заряженности, в хорошем смысле.

-А какую роль, по-вашему, в контексте такой идеологической потерянности играют конкурсы типа «Мисс Казахстан», большие спортивные мероприятия, типа Азиады и Олимпиады, и прочие грандиозные акции?

-Самую позитивную! С чисто практической точки зрения та же Олимпиада стимулирует появление инфраструктуры, а окружающая среда неизбежно влияет на поведение людей, независимо от их возраста. Плюс – это же в некотором роде патриотическое воспитание. Да, дорого, но в стратегическом плане его значение сложно переоценить.

-Хорошо, а как насчет СМИ, и того же телевидения – как одного из самых массовых инструментов?

-Мы производим мало хорошего собственного контента. Даже самый популярный Первый канал был больше известен сериалами да передачами российского производства. Конечно, сейчас на Первый канал «Евразия» набрали хорошую новую команду, толковых и красивых молодых ведущих, но на них еще посмотреть надо, время им дать. Сейчас же вся самобытность и воспитательная ценность наших СМИ сводится к использованию государственного языка.

-Как же у вас все мрачно! Неужели нет ни одного хорошего примера?

-КВН. Все начиналось с молодых и амбициозных ребят, сотрудничества с теми же вашими СМИ, Первым каналом, тривиального перевода и адаптаций. С тех пор из бывших КВН-щиков вышла целая плеяда видных деятелей, руководителей и социальных активистов. Сам же казахстанский КВН обрел свою идентичность, и был удостоен самой высокой оценки далеко за пределами нашей родины – даже Масляков не раз хвалил наших ребят! Что же до конкретно казахоязычной лиги, то она и вовсе самая популярная в нашей стране, и во многих аспектах даст фору русскоязычной. Это уже не просто вещание на государственном языке по указке закона, как это происходит на телевидении.

-Хорошо, что вы законы вспомнили! Что вы думаете о последнем законе «О государственной молодежной политике»?

-Думаю, он носит скорее декларативный характер, и больше похож на программу, чем на реальный регулятор развития молодежной политики. Роль государства должна сводиться к созданию среды, в которой молодые люди сами смогут развиваться, а новый закон с данной функцией пока едва ли справится. Старый закон, 1991 года, мне в этом смысле больше нравился: он был очень конкретным, имел практический характер. То есть там четко были прописаны важные для молодых проблемы: жилплощадь, семья, построение бизнеса, что, как, какие квоты и льготы – там было все. И это работало! Та же старая система регуляции молодежного предпринимательства позволила подняться многим из современных «акул» казахстанского бизнеса. В общем, это реально был рабочий, полезный закон.

Однако, некоторое несовершенство закона не так страшно: закон в целом есть, а значит с ним и по нему можно работать. Тут-то мы и подбираемся к главному злу – непоследовательности чиновников.

-В чем она на этот раз выражается?

-Глава государства принимает стратегически важный закон в начале года, и тут же – в четырех крупнейших регионах нашей республики упраздняется Управление по делам молодежи. То есть закон, который надо проводить в жизнь, и есть молодежь, которая составляет аж 40% от всего населения страны, а регулирующий орган берут и так бездумно упраздняют. Такие же нелогичные действия наблюдаются не только на местном уровне – Государственый Комитет по молодежной политике так же был упразднен. Сейчас у нас Министерство образования ответственно за реализацию молодежной политики, а это, на мой взгляд, в корне не верно. Во-первых, большинство молодых казахстанцев завершают свое обучение к 22 годам. Следовательно, большая и важная группа молодых трудящихся специалистов в возрасте от 22 до 29 выпадает из поля зрения государства. Во-вторых, даже охват студентов получается неполный, ведь сейчас многие ВУЗы подотчетны не общему Министерству образования, а отраслевым министерствам: медицинские ВУЗы – Министерству здравоохранения, аграрные – Министерству сельского хозяйства, и

так далее. В итоге Министерство образования не способно обеспечить нужный охват молодых людей.

-В итоге-то, есть ли у молодежи будущее с этим законом и в этих обстоятельствах?

-Давно, в 1991 году рабочей группой по данному вопросу руководил Имангали Тасмагамбетов, и, на мой взгляд, есть определенная личная его заслуга в том, что закон был принят в том виде и успешно реализовался. Если сейчас подключить к данному вопросу таких же высококлассных специалистов, все тоже может получиться. Не важно, начнем ли мы с дополнения текущего закона или через умелое его развитие на практике. Главное, что мы получим хороший результат. Как говорится, кадры решают все.

Поделитесь новостью

Читайте также

Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript